気管切開児のカニューレ交換は、本来は医師が行う医療行為。

それだけリスクも難易度も高い手技と言って良いでしょう。

でも、在宅で気管切開児を育てるとなると、カニューレ交換のスキル習得は必須です。

さらに親だけでなく、保育園や学校など預け先の看護師も、いざという時に落ち着いて再挿入できるよう、手技には慣れておく必要があります。

そこで、本記事では、

- カニューレ挿入が未経験の方

- 経験はあるが、まだ不安がある方

に向けて、2ステップの練習法をご紹介します。

本記事の内容

- カニューレ挿入時に気をつけるポイントが分かる

- カニューレ挿入の模擬練習の方法紹介

では、目次です!

カニューレ挿入・交換ができる看護師は多くない

- カニューレの挿入は通常は医師の仕事

- 練習の機会が限られている

- リスクの高い行為のため、抵抗感がある

カニューレの挿入は通常は医師の仕事

カニューレ交換やカニューレの挿入は、基本的には医師の仕事。

看護師は通常の業務の範囲内では、医師のサポートとしてカニューレ交換後の処置(バンドの固定やガーゼ交換)を行うことはあっても、実際に挿入を行うことはありません。

診療科によっては、カニューレを見たことも触ったこともないという看護師もいます。

つまり、幼稚園や保育園、学校に看護師が配置された=事故抜管時対応可能とは限らないので、

気管切開児を預けるときは必ず確認が必要です。

生命の危険が伴う緊急時で医師の指示を受けることが困難な場合の看護師による気管カニューレ再挿入は違法ではない.

日本小児科学会からも提言がある通り,緊急時には子どもの生命を守るために看護師は挿入すべきであると提言が出されている.

*看護師がその場におらず,子どもに生命の危険が迫っている場合には,介護職や教員が気管カニューレを挿入しても通常は罪に問われない(実質的違法性阻却論による).

日本小児科学会雑誌 第124巻 第 6 号「学校における医療行為の判断,解釈についての Q & A」より

練習の機会が限られている

カニューレ交換は、侵襲・負担がゼロの医療行為とは言い難いことから、

実際場面で何度も気軽に練習することはできません。

2週間に1回程度のカニューレ交換の機会に、医師の立会い等、安全性を担保した上で実施するしかありません。

その上、カニューレの挿入はある意味時間との勝負でもあります。

もたもたしていると、その間子どもは呼吸ができず苦しい思いをすることになります。

スムーズに挿入できなければ、医師や親と速やかに役割を交代する必要があるため、練習の機会はかなり限られたものになるでしょう。

リスクの高い行為のため、抵抗感がある

カニューレの挿入は、実は誤操作の際のリスクが非常に高い医療行為です。

- 気道の損傷により内腔が狭窄⇒再挿入困難

- 気管前部の軟部組織への誤挿入⇒気道確保困難

- 気管と腕頭動脈に瘻孔⇒大出血

- スタイレットの抜き忘れ⇒窒息

どれも命にかかわるリスクです。

息子のカニューレ交換を既に150回以上行っている私たちも、毎回緊張しますし、万全の準備をしてから行っています。

できることなら、やりたくないという気持ちも分かるのですが、平時にしっかりスキルを習得しておかないと、緊急時に対応することはできません。

預ける方にも預かる方にも負担感

カニューレの挿入やカニューレ交換が安全に行えるか否かで、緊急時の子どもの生命予後が左右されてしまう状況。

この状況で「できるかどうか分からない」相手に子どもを預けるというのは、親として非常に負担感が大きいです。

結果、いつでも駆け付けられるように近場で待機する必要があったり、親が保育園や学校に同行するほかなかったり。

一方で、気管切開児を預かる側も、万が一事故があった時に一人で対応できるのかという不安や、プロとして専門性を発揮できない自分にストレスを感じることもあるようです。

いずれにせよ、このような状況ではお互いに信頼関係を築くのは難しい。

子どもにとっても好ましいとは思えません。

こうしたお互いの負担感を少しでも解消できるように、2ステップの練習法を是非お試しください!

模擬練習の道具を準備しよう!

まずは模擬練習の道具を揃えましょう。

必要なものは以下の通りです。

- 500mlのペットボトル

- 千枚通し

- 使用済みカニューレ・スタイレット(きれいに洗ったもの)

ペットボトルは炭酸水用の固めのものがおススメです。

(ベコベコしたやつだと、扱いづらい)

ペットボトルの真ん中あたりに、千枚通しで穴をあけておいてくださいね。

大きさは、練習に使用するカニューレがギリギリ通る大きさです。

本当は子どもの気切孔のサイズに合わせたいのですが、ペットボトルは皮膚と異なり伸縮しないので、実際より少し大きめの穴をあけないと入りません。

☑ペットボトルで模擬練習するメリット

- ペットボトルが透明なので、挿入時のカニューレの動きが良く分かる

- カニューレ挿入・取り外しの要素だけ練習できる

- 操作の段階付けが可能

ファーストステップ:カニューレ挿入の感覚をつかむ

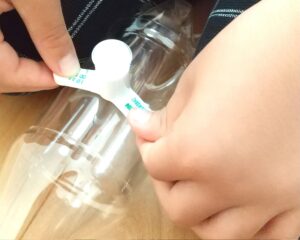

ペットボトルの穴を気切孔に見立て、カニューレを挿入

(デモンストレーション協力・長男)

ペットボトルを両ひざではさむと、安定してゴロゴロしません。

カニューレの羽の部分を両手で持って、カーブに沿って挿入します。

この時に絶対に確認して欲しいポイントは2つです。

- カニューレ挿入開始時の角度と、完了時の角度の違い

- カニューレのカーブに合わせて手首の角度はどう変わるか

カニューレの管の部分にはカーブがあります。

そのためカニューレを最後まで入れようとする時、喉に垂直にカニューレを立ててしまうと、気道壁にあたってしまうんですね。

無理に力を入れると気道を損傷する恐れがあります。

気道に合わせてカーブを描くように(ひらがなの「つ」を描くイメージ)、手首を小指側に曲げつつ入れるとスムーズです。

こればっかりは慣れなので、ペットボトルに何度も出し入れして感覚をつかんでください。

スタイレットは必ず抜く

カニューレを最後まで挿入できたら、カニューレが外れないように指で軽く押さえてスタイレットを手早く抜きます。

スタイレットを抜き忘れると、せっかくカニューレを挿入しても気道が確保されないので窒息してしまいます。

- 挿入完了したらスタイレットをすぐ抜く!

こちらも何度も行って、体に覚えさせてください。

セカンドステップ:カニューレホルダー挿入から、カニューレホルダーでの固定までを行う

ファーストステップよりも少しだけ難易度を上げて、より実践に近い形に。

カニューレ挿入⇒カニューレホルダーで固定

この2つの動作を連続して行います。

カニューレの羽の片方を固定する

カニューレの羽の部分の穴に、カニューレホルダーのマジックテープ(もしくは紐など)を通します。

この時に絶対に忘れてはいけないのが、

カニューレ本体の固定!

です!!!

以前、挿入できたことに安心して、カニューレを押さえていた指を離してしまう人を見たことがありますが、

カフなしのカニューレは簡単につるんと抜けてしまいます。

痰が吹き上がって咳でもしようものなら一発です。

油断せずに、ちゃんと指で押さえておきましょう!

マジックテープが外れないようにしっかり固定します。

反対側の羽もカニューレホルダーで固定する

反対側の羽の穴に、もう片方の固定用マジックテープを通します。

丁寧に、しっかりとマジックテープで固定。

固定できたら、マジックテープが見えないように「かぶせ」の部分を折り返す

私のカニューレホルダーは、間違ってマジックテープが外れることがないように、折り返しの部分を作っています。

作り方はこちら⇒http://fanblogs.jp/bello/archive/16/0

そろそろ作り方もリライトしないと…(笑)

マジックテープの端っこが飛び出さないように、長男が丁寧に折り返してくれました。

装着完了!

無事に装着完了です!

さらに段階付けするなら、

この状態からバンドを外して、

カニューレ抜管⇒カニューレ挿入⇒カニューレホルダーによる固定

とすることもできます。

さて、装着が完了したら、カニューレがどのような状態で入っているか確認しましょう。

500mlのペットボトルは、ちょうど子どもの首と同じくらいの太さがあります。

ペットボトルが透明だから、内部が良く見えますね。

カニューレは気管のカーブに合わせた形状なので、抜くときも少し力のかけ方にコツがいります。

ペットボトルで練習しておくとイメージがしやすいのでおススメです。

まとめ

- 気管切開児の親や、気管切開児に関わる職種は、緊急時には速やかなカニューレ挿入を求められる

- カニューレ挿入時に起こりうるリスクを知った上で、安全な模擬練習で手技を獲得しておく必要がある

- ペットボトルでの模擬練習は、挿入時の角度が確認しやすく、段階付けもしやすい

看護師に限らず、気管切開児の支援にあたる職種は、カニューレ挿入の手技について知っておいていただけると、万が一の時に命を守る行動につながるのではないかと思います。

相手がペットボトルなら、何度でも練習することができます。

是非、手技の習得にお役立てください。